From color to architectural polychromy

« La couleur est l'expression immédiate, spontanée de la vie. »

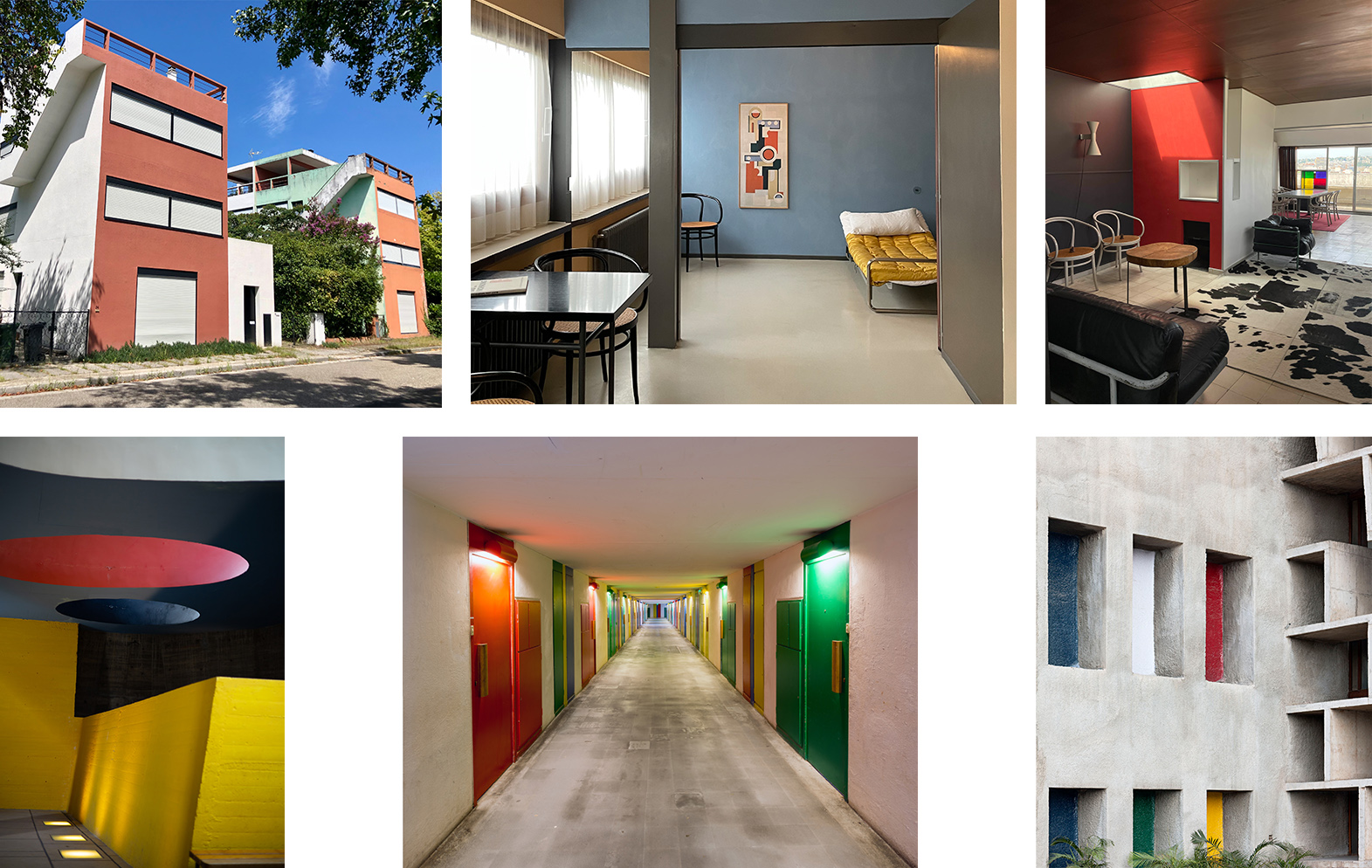

In 1931, Le Corbusier defined his relationship with architectural polychromy, which he had experimented with very early on, as colored walls can be found in the Jeanneret-Perret House as early as 1912. In the 1920s, Le Corbusier, in parallel with his pictorial research, used color on both facades and certain interior walls.

“Architectural polychromy is something else entirely; it takes over the entire wall and imbues it with the power of blood, or the freshness of a meadow, or the brilliance of the sun, or the depth of the sky or the sea. What power! It is dynamic, as I might write: dynamite, just as well, with my painter introduced into the house. If a wall is blue, it recedes; if it is red, it holds the plane, or brown; I can paint it black or yellow.

[…]

The great basic colors, the “eternal” colors: earths and ochres, ultramarine. But intense English greens and violent vermilions can also enter into symphony in architectural polychromy. Architectural polychromy does not kill walls, but it can move them in depth and classify them in importance. With skill, the architect has before him resources of total health and power. Polychromy belongs to the great living architecture of today and tomorrow. Wallpaper has made it possible to see clearly, to reject these dishonest games and to open all doors to the great bursts of polychromy, which creates space and classifies essential and accessory things. Polychromy is as powerful a means of architecture as the plan and the section. Better than that: polychromy is the very element of the plan and the section.”

In Les tendances de l’architecture rationaliste en rapport avec la collaboration de la peinture et de la sculpture, conférence de Le Corbusier à Rome, Real accademia d’Italia, 25-31 novembre 1936

Le Corbusier's color keyboards

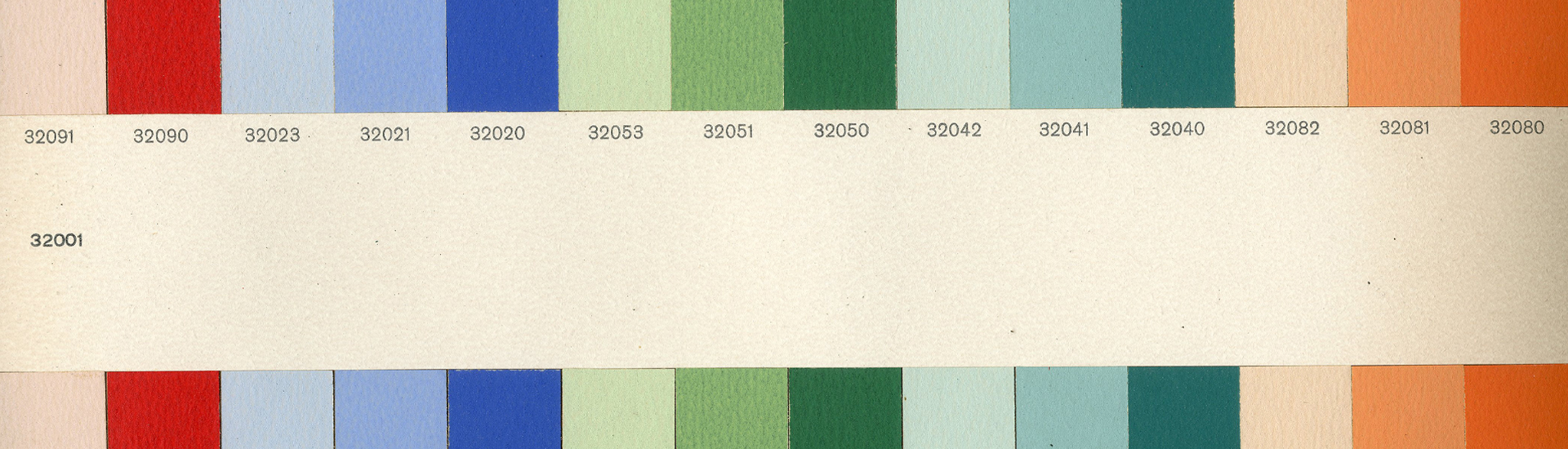

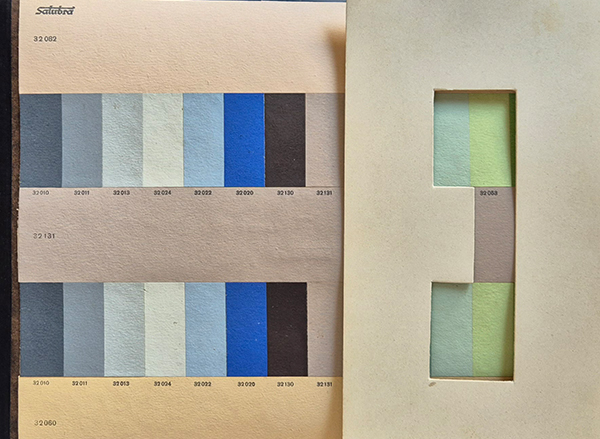

In collaboration with the wallpaper company Salubra, Le Corbusier produced two catalogs. The first, released in the fall of 1931, featured 43 shades as well as 12 color “keyboards.” Each keyboard consisted of 31 colors, which could be combined using Bristol board cards.

“The two frames accompanying the collection allow you to make your choice with complete confidence by isolating either two or three tones on background colors. By superimposing the two frames, you can isolate a single tone on two background colors.”

This collection was completed in 1959 with a second collection comprising 20 additional shades (brighter and more intense) and a color keyboard.

Le Corbusier, Polychromie architecturale, 1931

« étude faite par un architecte (mêlé, d'ailleurs, à l'aventure de la peinture contemporaine) pour des architectes »

«Des goûts et des couleurs …», adage populaire exprimant la multiplicité des résultantes sensorielles et psychiques fournies par les combinaisons innombrables de quelques éléments fondamentaux. C’est, par ce verdict impératif du «goût personnel», la preuve de l’impossibilité de prétendre plier les hommes sous une règle unique. […]

Il fallait interdire que des couleurs par une espèce de trépidation vinssent disqualifier le mur. Une telle mésaventure est toujours possible; à ce moment-là, le mur devient tenture et l’architecte, tapissier. je réagis contre un tel abaissement. De là une intervention dictatoriale: éliminer les couleurs qu’on peut qualifier de non architecturales; mieux que cela: rechercher, choisir les couleurs qu’on peut dénommer éminemment architecturales, et s’y restreindre en se disant: «Il en a bien assez comme cela déjà!» […]

A côté des couleurs (des tons), il y a les valeurs, c’est-à-dire l’échelle illimitée qui s’étend de la pleine lumière à l’ombre noire. Le peintre intervient ici. Chaque couleur (le vermillon autrement que le carmin, le noir autrement que l’outre-mer, etc…. ) possède des degrés où sa richesse, son opulence d’une part, sa signification d’autre part, atteignent une qualification évidente; exprimée autrement, cette constatation peut se formuler: chaque couleur, au cours de son passage du plus clair au plus foncé, possède des régions ternes, ou désagréables, creuses, inexpressives, que le peintre évite soigneusement. En peinture de tableau, le choix peut être plus étendu, car un ton est fortement influencé par les nombreuses autres couleurs ou valeurs qui l’entourent immédiatement. En architecture, deux ou trois couleurs ou valeurs étant seules en présence, le choix des valeurs expressives est plus catégorique; un jugement intervient: ce «ton-valeur» est plus mural et sa qualité spécifique est pleinement atteinte. Ici donc, l’auteur de cette collection intervient avec le degré de sécurité qu’il tient de sa propre expérience. Par ailleurs, pour rendre son travail utile dans la pratique, il consent à se plier à des conditions très restrictives.

Le choix des couleurs répond à une manifestation de l’individualité (rouge, ou vert, ou bleu, ou jaune, ou gris, etc … ). La limitation de chacune de ces couleurs à certaines valeurs est dictée par des raisons d’ordre mural (architecture, loi de la lumière).

Le renoncement à une foule d’autres couleurs fournies par l’industrie est motivé par la même loi d’ordre mural (architecture, loi de la lumière). En face de cet échantillonnage si fortement restreint interviennent toutefois des réactions très caractérisées sur notre sensibilité; ces réactions sont le produit même des couleurs: vertus spécifiques. Le bleu crée de l’espace. L’architecte en tiendra compte! Le rouge fixe la présence du mur, et ainsi de suite.

Autres effets: réactions physiologiques profondes. Le bleu est calmant, le rouge est excitant. Evénements si authentiques, que la médecine moderne s’en empare et espère favoriser le traitement de certaines maladies, par l’ambiance colorée dans laquelle sera placé le malade. Des conditions de milieu accompagnent l’emploi de la couleur. Pour exister véritablement, des tons réclament la pleine lumière (le rouge); la pénombre les tue. D’autres supportent le clair-obscur, mieux que cela; ils y vibrent intensément (certains bleus).

Fixer des règles serait périlleux; toutefois, la classification en deux grandes catégories de tons chauds et de tons froids apporte de l’ordre: toute couleur (ton & valeur) se dirige soit du côté lumière (chaleur, gaîté, joie, violence), soit du côté ombre (fraîcheur, sérénité, mélancolie, tristesse). […] La restriction à laquelle le peintre consent n’est autre que le choix d’un outillage efficace. Il est utile de jeter un coup d’œil autour de soi, dans le temps et dans l’espace, et d’essayer de discerner si l’homme n’a pas, dans ses lieux et ses moments d’équilibre, fait emploi de couleurs (tons-valeurs) qui ont satisfait à ses besoins physiologiques et à ses aspirations lyriques conscientes ou inconscientes. Cette enquête apporte des réponses formelles: dans toutes les civilisations, folklores ou apogées et dans tous les lieux de la terre, on voit apparaître les mêmes couleurs d’ambiance. (Je ne parle ni tissus, ni bibelots; je parle architecture, c’est-à-dire, mur sur lequel l’œil se pose.) Ces couleurs sont le bleu, en 3 ou 4 valeurs; le rouge ou rose; le vert pâle ou fort; le jaune des ocres ou des terres. Ce qui frappe le plus, c’est la prédominance du blanc cru qui constitue véritablement le fond même de l’ambiance. Dans l’ambiance de blanc cru, les couleurs susnommées prennent une signification intense, qualifiée, précise: ce sont des caractères, elles deviennent des caractères. Et à cette signification s’accroche automatiquement un certain degré de lyrisme, comme l’évasion d’un milieu strictement utile vers une région qui est de l’ordre du bien-être sentimental.

Cette enquête nous révèle encore, manifesté par les couleurs, le caractère d’une société: la juvénilité, la force, l’action physique, la vitalité, l’optimisme se complaisent dans les couleurs fortement caractérisées, sonnant dans un milieu blanc cru. Les joies du corps sont solidaires de sensations intellectuelles dans un symbolisme à fortes, sobres, même sommaires racines: physiologie et lyrisme.

A l’autre extrême, là où le jeu de l’esprit prédomine, où le débat intellectuel du pour et du contre intervient à chaque occasion, là où l’idée se situe dans son immense complexité, où la sagesse a conduit à l’admission d’une relativité de tous les facteurs en présence, la couleur quitte son tapage, s’éteint, disparaît même totalement; le gris, l’indifférent s’installent: calme, recherche du calme, besoin du calme.

De ce coup d’œil jeté dans le temps, nous avons retenu la présence en «forte» ou en «pianissimo» de quelques couleurs nettement caractérisées, qui sont et ont toujours été si unanimement employées, qu’on pourrait les qualifier d’éternelles. Le qualificatif d’éternel est d’autant plus défendable que ces quelques couleurs constantes sont les produits d’une industrie primaire qui est née dès les plus sommaires civilisations et s’est maintenue à travers toutes; les matières premières de cette industrie lointaine existent en tous points du globe; la terre et le feu, le mortier pour pulvériser, ont précédé toute notion consciente de chimie. Ces couleurs accompagnaient l’existence. Fernand Léger a écrit, avec une claire conscience, cette vérité forte: «L’homme a besoin de couleur pour vivre. C’est un élément aussi nécessaire que l’eau ou le feu.

Sous l’invasion des produits chimiques innombrables, il est opportun de refaire la part de l’homme profond, de l’homme fondamental que ne trouble nullement le progrès ni la machine. Il est bon de conserver le contact avec ces bases, compagnes des hommes, pourvoyeuses de l’ambiance normale. Et ceci dénoncera vite les tons acides, aigus, tonitruants, fugaces, dynamiques (vrai dynamite), produits par l’industrie moderne qui secouent si violemment notre système nerveux mais le fatiguent si vite. Je ne dis pas que des ressources nouvelles, même stridentes, ne puissent être employées dans la confection d’objets (vêtements, tissus, bibelots). Mais je crois pouvoir les tenir pour non-architecturales.

Je note encore ceci: toute confusion est pénible. Ainsi tout ce qui est sculpté, modelé, en jeux de volumes, vit par l’effet de l’ombre, de la demi-teinte et de la lumière. C’est ma sculpture, et, la sculpture (révélée par les moyens mêmes de la lumière) s’étend à une certaine architecture tant extérieure qu’intérieure. Si la parole est donnée à la lumière, il serait fâcheux de la donner en même temps à la couleur. Quand tout le monde parle à la fois, on ne s’entend plus. L’esprit de clarté nous conduirait donc à stipuler que la polychromie est naturelle sur les surfaces lisses et qu’elle tue les volumes conçus sous le signe de la lumière (ombre, demi-teinte, lumière). Donc, ce qui est sculpté serait monochrome; ce qui est lisse pourrait être polychrome.

Je retiens (pour bientôt) que la polychromie tue les volumes. Il se peut qu’en certaines circonstances l’architecte ait besoin de «tuer» des volumes parasites. C’est alors le camouflage.

Nous avons tous observé dans le Muséum d’Histoire Naturelle que la nature, infiniment diverse, emploie à des fins différentes toutes les ressources: elle le fait avec un esprit clair. Beaucoup d’espèces (coquillages, papillons, oiseaux, quadrupèdes) offrent la série complète des variantes caractéristiques allant d’un extrême à l’autre. C’est cette richesse qui s’étend d’un extrême à l’autre qui nous est une grande leçon: il n’y a pas de formule, mode ou code étroits; il y a cette éternelle loi des caractères, c’est-à-dire qu’il y a des produits explicites. Ainsi, le coquillage très rugueux, très sculpté, plein de richesses en relief, est absolument monochrome. Dans la même famille, ce coquillage évolue vers la forme simple et pure; à un moment de la course, il est lisse et blanc, puis repartant dans l’autre sens, sa surface lisse s’anime de décors polychromes allant jusqu’à la violence la plus grande: contrepoids exact du coquillage très sculpté que nous avions quitté à l’autre extrême.

Ainsi voit-on le pelage délicieusement nuancé, depuis l’épine noire au ventre blanc du baudet espagnol ou africain, la robe pure et unie du cheval arabe, la bigarrure déconcertante du zèbre.

Et notons au passage (ce qui nous ramènera à certains cas architecturaux) les paradoxes de la nature: ce papillon qui a l’air d’un oiseau terrible (pour se défendre), cet œuf qui a l’air d’une pierre (pour se dissimuler), etc. … Netteté d’intention, buts définis; ce n’est pas pour rien que de tels effets existent.

Je trouve utile de répéter ceci: rien de plus démoralisant que l’uniformité, signe de la bêtise. Rien de plus fort et émouvant que l’unité. L’unité est infinie, elle est l’équilibre, le fini. Une équation sous-jacente en maintient tous les éléments. L’opération est effectuée, exacte. Les produits de la nature sont tous en équilibre (pourquoi? ce n’est pas moi qui l’expliquerai). Les créations humaines y aboutissent parfois, et chacun s’arrête en disant: ceci est harmonieux.

On pourra donc m’arrêter ici et me signaler que je suis en complète contradiction avec cette décision de restreindre la palette de l’architecte prise quelques lignes ci-avant. Je me suis sagement mis sur le seul terrain de l’architecture. J’ai prudemment affirmé qu’il était habile de préférer le «mieux» au moins bien, et, en définitive dans cette affaire dont je m’occupe ici, j’ai procédé à un choix d’élection qu’on pourra qualifier de personnel. Je le veux bien, mais j’ai toutefois commencé par scruter le passé et tous les lieux de la terre, et j’ai apprécié que mon goût personnel se ralliait à des manifestations analogues constantes de l’homme sain et fort. Constant? Ce mot est tout de même rassurant! D’ailleurs (autre intervention personnelle), j’ai toujours eu une répulsion instinctive pour ce qui est morbide, détraqué, peu sain ou malsain. Il en est des couleurs comme il en est des psychologies. La couleur d’ailleurs, messieurs les psychiatres, n’est-elle pas un outil capital dans les moyens employés pour diagnostiquer?

Voyons en quoi peut intervenir aujourd’hui une nouvelle discussion sur la couleur dans l’architecture:

Par l’effet de l’esprit académique du XIXe siècle, servilement mis au service des revendications les plus plates d’un esprit bourgeois qui envahissait toutes les couches de la société, nous en étions arrivés à ce que le «mur» (le mur de l’architecture, le mur architectural, ce plan éclairé que l’œil appréciait dans ses dimensions et ses proportions, et dans lequel l’esprit appréciait comme le sens d’une parole), nous en étions donc arrivés à ce que le mur avait perdu ses fonctions architecturales: d’un plan formel, il était devenu le support d’une application mouvante de tapisseries de tissus ou de papier, d’un jeu de panneaux faits de baguettes de staff. La salle était devenue une chambre, la chambre quelque chose comme l’intérieur d’un coffret capitonné. On y avait perdu l’architecture, on y avait obtenu toutefois un indéniable confort. On y avait plié son esprit à de nouvelles appréciations; pour finir, on l’y avait (dans la grande majorité des cas) perverti.

Dans l’incohérence des «styles», adoptés par les architectes académiques pour flatter l’esprit «parvenu» qui soufflait cyniquement ou innocemment, on avait introduit dans les formes de l’architecture l’incohérence qui sévissait dans les notions vitales d’une société bousculée, déséquilibrée. Une tendance oppose nettement cette «civilisation» du XIXe siècle à toutes celles antérieures: le désir cynique ou innocent de chacun (de chacune) à s’affubler de l’apparat des princes. Cadeau de l’industrie: tentures, peintures innombrables, moulages de plâtre ou de carton-pierre, série, camelote, en un mot, tous les premiers effets anarchiques de la machine. je me suis expliqué avant l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs à Paris, en 1925 dans le livre «L’art décoratif d’aujourd’hui».

[…]

Je l’ai dit: une nouvelle tournure d’esprit, aussi, nous détourne carrément des intérieurs de coffrets de nos grands-mères. La recherche de l’espace, de la lumière, de la joie, de la force, de la sérénité, nous invite à faire appel à la couleur fille de la lumière.

Se mettre face à un mur coloré est autre chose que de s’enfouir dans une douillette fleurie. C’est toute la différence entre vouloir agir et consentir à ..subir.

Je vais prendre des exemples.

Tout d’abord, je vais faire la démonstration de quelques-unes des qualités spécifiques des couleurs.

- La couleur modifie l’espace

Le bleu et ses composés verts créent de l’espace, donnent de la distance, font de l’atmosphère, éloignent le mur, le rendent peu saisissable, lui enlèvent sa qualité de fermeté en interposant une certaine atmosphère.

Le rouge (et ses composés bruns, oranges, etc. …) fixe le mur, affirme sa situation exacte, sa dimension, sa présence.

De plus, au bleu s’attachent des sensations subjectives de douceur, de calme, de paysage-eau, mer ou ciel. Au rouge s’attachent des sensations de force, de violence.

Le bleu agit sur l’organisme comme un calmant, le rouge comme un excitant. L’un est au repos, l’autre est action.

Mais dans cet exemple-ci, je retiens seulement ceci: bleu-espace, rouge-fixité du plan.

Ier exemple:

A Pessac, 1925/26, nous avions un lotissement de 51 maisons en ciment armé, extrêmement serrées, trop proches les unes des autres. (On nous avait imposé un parcellement du sol très réduit.) Les enduits au ciment sont d’une tristesse insupportable. Il fallait faire appel à la couleur pour réjouir et surtout pour écarter les maisons les unes des autres, ouvrir les perspectives, briser l’étreinte de murs trop proches.

Ier cas: Un groupe d’une vingtaine de maisons forme un enclos rectangulaire. Nous défonçons l’enclos, en peignant de bleu les maisons A (z = bleu; r = blanc); cette barrière de maisons s’effondre alors vers l’horizon. Mais pour que l’effet soit agissant, nous tenons à fixer les deux bords latéraux du clos, à gauche et à droite; nous peignons ces groupes B de terre de Sienne brûlée pure (foncée). Le résultat est décisif.

2e cas: Du côté opposé au groupe bleu, deux maisons barrent la vue de la forêt de pins. Nous les peignons en vert pâle; elles s’enfoncent doucement, liant leur sort à la futaie verte des pins.

2e exemple:

La rue principale est cantonnée, d’un côte, par une série de hautes maisons dont les pignons surplombent le trottoir. En perspective, cela fait une masse compacte, une répétition trop serrée, une sensation d’étouffement. Par la couleur, nous allons créer une illusion d’optique et dans l’esprit, une autre appréciation des éléments en présence.

Alternativement, les pignons alignés sur la rue seront peints de blanc ou de terre de Sienne brûlée pure – un ton clair, un ton sombre violent. L’œil est joué: il se porte soit sur les pignons blancs, soit sur les bruns; dans les deux cas, il ne mesure que les distances entre blanc ou les distances entre brun, c’est-à-dire qu’il transmet à l’esprit la notion d’un espace double de celui de la réalité. Et le spectateur comptant tantôt le blanc, tantôt le brun, a l’impression d’un nombre considérable de maisons; la rue s’est allongée.

Cette démonstration fut éclatante en 1926 où aucun arbre encore n’était planté. De plus, pour aiguiser la sensation colorée, l’une des deux façades contiguës au brun fut peinte de vert pâle; celle contiguë au blanc fut peinte blanche.

Ainsi vue d’une extrémité ou de l’autre, l’avenue était polychromée brun, vert, blanc et dans les deux cas, le vert s’opposait au brun, mais s’alliait par contre au blanc; la sensation d’espace entre les pignons bruns était ainsi portée au maximum.

3e exemple:

Prenons le cas, le plus simple, d’une petite chambre carrée ou rectangulaire.

Si les quatre murs sont peints du même ton, la forme de la pièce demeure intacte, très affirmée si les tons «tiennent le mur» (les rouges par exemple), très atténuée si les tons défoncent le mur (les bleus par exemple). La forme de la pièce sera totalement maintenue, révélée, si le plafond est peint de blanc.

Si le plafond est du même ton que le mur, l’impression se modifie totalement; d’une chose catégorique on passe à une chose très adoucie, calmée, envoûtante: on est comme sous une coupole. J’ai refermé l’espace.

Mais je puis fort bien briser l’enveloppe des quatre murs et défoncer le plafond. Je puis peindre d’un ton chaud deux murs qui se touchent à angle droite et d’un ton froid les deux autres murs, ou peindre d’un ton chaud (ou froid) trois murs et d’un ton froid (ou chaud) le quatrième.

Lier le sort du plafond au mur unique ou au contraire aux trois autres murs et ainsi de suite. En un mot, d’une pièce carrée, je puis modifier ou accuser les caractères à volonté: ce sont les ressources mêmes de la polychromie.

- La couleur classe les objets

La monochromie permet l’exacte évaluation des volumes d’un objet. La polychromie (deux couleurs, trois couleurs, etc. …) détruit la forme pure d’un objet, altère son volume, s’oppose à une exacte évaluation de ce volume et, par réciprocité, permet de ne faire apprécier d’un volume que ce que l’on désire montrer: maison, intérieur, objet, c’est la même histoire.

Dans le désir de modifier l’aspect, deux cas opposés se présentent: massacrer le volume, la forme, altérer la notion de silhouette de fond en comble. C’est le camouflage qui triompha pendant la guerre: les navires camouflés, les avions camouflés, les canons camouflés. (J’ai déjà signalé plus haut ce principe dans les événements naturels (oiseaux, insectes, quadrupèdes, etc. … mesures défensives).) L’autre cas consiste au contraire à opérer tin classement, à établir une hiérarchie, à rendre insaisissable des défauts ou des complexités gênantes mais inévitables; c’est attirer l’œil sur l’essentiel, sur ce qui peut donner la sensation de pureté, révéler la forme pure; c’est proclamer son intention la meilleure, au-delà des nécessités tyranniques et fatales du plan, dont l’effet était d’apporter, de provoquer un trouble inévitable mais évident. C’est classer, définir.

Ier exemple:

Voici un hall. Il contient un escalier, une galerie; 5 m x 5 m; il est tout petit. Comment en faire une pièce vaste et impressionnante? Par des stratagèmes architecturaux, on cherchera à «voler» de l’espace partout où ce sera possible; en faisant passer le plafond par-dessus une galerie contenant la bibliothèque; en rejetant au dehors un escalier modeste, mais en s’arrangeant pour que le mur de l’escalier ne fasse qu’un avec celui du hall. Ce grand mur gagné sera peint d’un ton de lumière, blanc; on le voit bien. Mais le plan de la maison impose la protubérance intérieure d’une courette; c’est un gros volume encombrant qui tire l’œil, qui distrait de la forme essentielle, simple, qu’on voudrait accuser. Les murs de cette courette seront peints d’une couleur sombre, presque insaisissable, en contraste absolu avec le blanc qui revêtira l’enveloppe du hall. Alors l’œil n’est plus attiré par cette protubérance désastreuse. Il va aux murs blancs, ce blanc s’étend partout, au plus loin possible.

2e exemple:

Il s’agit d’un salon taillé dans un espace étroit de 3.5 mètres avec un élargissement de window au fond à droite et, à gauche, une ouverture sur la salle à manger.

Si cet ensemble était peint monochrome (blanc ou bleu, rose ou vert), l’attitude mouvementée du plan apparaîtrait fortement, la largeur de 3.5 mètres serait nettement révélée. Cherchons un subterfuge, plongeons l’esprit dans l’insaisissable, créons de l’espace par un contraste utile des couleurs et leurs dispositions habiles.

La base sera le blanc; mais on peindra deux des murs en rose pâle (terre de Sienne brûlée claire), un autre qui fait vis-à-vis, en vert pâle; le reste blanc, le plafond blanc. L’illusion est née; les murs ne se font plus un vis-à-vis régulier; l’œil saute d’une surface rose à une surface verte, à d’autres blanches; la forme de la pièce s’évade.

Dans ce petit salon, on avait construit, en dalles de ciment, une cheminée et des casiers hauts de 75 et go cm; ces éléments utiles au confort font une épine qui s’avance dans la salle et dont les volumes architecturaux pourraient être encombrants. De plus, le canal de fumée de la cheminée accouplé à celui du chauffage central s’y raccorde en pleine ronde bosse.

La couleur peut briser l’unité de volume: le canal de cheminée est peint de blanc. Il se rattache au plafond blanc; il s’y noie. Il n’existe plus pour l’œil, sauf dans son aspect lumineux de clair cylindre, avec la pureté de ses demi-teintes. La cheminée et les casiers sont peints de terre de Sienne brûlée pure qui est sombre et qui absorbe la lumière; les volumes tumultueux sont unifiés. Cette longue masse sombre, opposée violemment aux murs et au plafond très clair, cesse d’appartenir architecturalement à la pièce. Elle est devenue mobilier, semblable à des meubles. Elle est indépendante, elle n’encombre plus: la couleur lui a conféré une nouvelle attitude.

3e exemple:

Retournons à Pessac. Plusieurs séries de huit maisons forment des masses quadrangulaires, animées alternativement de façades à fleur du bloc et de façades retraitées fortement derrière un grand balcon. Au-dessous du balcon, qui est à l’étage, se trouve un «chaix» hors de l’habitation même. A côté de ce chaix cylindrique est une installation de buanderie en plein air mais à l’abri; derrière le chaix, à l’abri toujours, on peut manger en plein air. Si le bloc des façades est ainsi mouvementé, c’est que les plans des huit maisons groupées sont disposés en quinconce, tête-bêche. Ceci est une puissante ressource architecturale. Par ailleurs, les promiscuités de voisinage sont évitées.

Mais la masse accidentée de ces groupes de huit maisons est d’une impression trop mouvementée, violente, hérissée, trop sculptée. Comment ramener le calme?

En faisant de ce tumulte, imposé par le plan, une masse limpide et claire. En classant les éléments en présence au moyen de la couleur. En ne laissant parler les éléments divers que l’un après l’autre et sans ambiguïté. Par la couleur.

Tout d’abord, l’enveloppe extérieure – ce qui constitue une véritable boîte lisse, pure, nette – sera peinte de terre de Sienne pure. Notons bien ceci: exclusivement le plan enveloppant, exclusivement ce qui est tout à même saillie, au même «nu», pour employer le jargon professionnel.

Puis, tout ce qui est perpendiculaire à cette façade brune, ce qui provoque ces violents enfoncements, sera peint de blanc ou de rose pâle.

Les chaix cylindriques seront en gris assez sombre, pour les effacer.

Les fonctions visuelles s’opèrent dès lors successivement: 1) le brun; 2) le rose ou blanc; 3) le gris. C’est classé; lecture claire, mise en ordre, sérénité. Calme après le vacarme.

- La couleur agit physiologiquement sur nous et réagit fortement sur nos sensibilités

C’est ici que se manifestent les tempéraments avec les réactions qui sont leur propre fatalité. Un individu est organisé sur une équation qui lui est personnelle, qui le classe, l’enchaîne, le lie à des choix inévitables. Une couleur exprime très particulièrement cette nature profonde qui est le fond de nous-mêmes. La couleur est attachée intimement à notre être; chacun de nous a peut-être sa couleur; si nous l’ignorons souvent, nos instincts, eux, ne s’y trompent pas.

Sur le terrain d’une incontrôlable détermination, l’astrologie prétend apporter des explications … Pour moi, pendant vingt années, dans mes travaux où la couleur occupe la moitié de ma journée, le bleu semblait me commander: bleu et vert en écho. Or, depuis quelque temps, le rouge apparaît de plus en plus pressant, abondant, envahissant: bleu encore, mais rouge conquérant. Je connais des gens organisés sur le rouge. L’autre soir, un ami me disait: «Moi, je ne me connais pas de couleur.» Je lui faisais remarquer que, chez lui, ses tableaux étaient à dominantes vert et jaune safran; que ses meubles étaient verts, ses tapis de table verts, ses rideaux verts: «C’est juste, disait-il, je ne m’en étais pas douté.»

Ainsi verrez-vous chacun de nous aller instinctivement à des gammes qui lui sont constantes. Cette hypothèse m’a conduit à l’invention du système de présentation des couleurs qui fait l’objet même de ce catalogue d’une fabrique de papiers peints.

Exemple:

Un jour, pour le cabinet de travail de Monsieur Frugès, nous avons peint les murs en blanc cru, abside et murs latéraux, et le mur du fond, celui qui est la face même de la pièce, nous l’avons peint en rouge intense. Des notes de bleu pâle animaient le blanc – menuiseries de fer du grand vitrage, et quelques accessoires de vitrines. Monsieur Frugès nous disait: «J’aime à me planter face à mon mur. » Ces cas pourraient se ramifier en variantes nombreuses, ces exemples pourraient se multiplier. Nous sommes en plein débat plastique. Nous pouvons parcourir tout l’éventail des circonstances diverses et nous arrêter aux innombrables manifestations de la sensibilité, de l’invention, de la fantaisie. A chacun de s’y ingénier. Je n’ai voulu qu’essayer de montrer que la polychromie est la chose la plus vivante qui soit et aussi la plus actuelle. A une renaissance de vitalité correspond une action directe de la couleur. (On peut le voir par la publicité des palissades, en ville, hors des villes et dans les campagnes, par la publicité automobile, dans la toilette féminine, dans le sport, sur la plage, etc.). Couleur exprime vie. Nous pouvons tous être acteurs dans cette partie. J’ai aussi tenté de faire percevoir qu’il y a des raisons à la polychromie, des lois, comme il y en a à faire un bon plan, une belle coupe, selon les lois de la pesanteur et les exigences du programme.

Chacun peut être acteur dans cette manifestation de profonds et instinctifs impératifs.

Mais pour jouer la partie, il faut des couleurs, poudres, liants et brosses. Et ceci n’est pas une mince affaire. Même sur un chantier, ceci représente des circonstances tracassières de main-d’œuvre ou moins qualifiée, d’approvisionnement de couleurs délicat et parfois de qualité ou de tonalité douteuses, d’inconfort évident (un chantier c’est l’hiver glacial dans les courants d’air ou l’été accablant; c’est le bruit, la poussière, c’est l’improvisé).

Ceci étant dit, je vais pouvoir expliquer pourquoi j’ai accepte l’offre d’établir, pour une firme industrielle, un moyen de contact efficace entre une clientèle multiple, différenciée, dispersée, et une production constante, de parfaite qualité, qui annule toutes les difficultés matérielles étrangères au problème lui-même. «SALUBRA» fabrique du papier peint.

J’avais été jusqu’ici réfractaire au papier peint. Je retrouvais sous son décor habituel l’obsession des dessins déroutants. Je reniflais le trichage architectural que permet la bigarrure impertinente. La qualité médiocre de la conception et de l’exécution était contraire à tout ce que je pouvais rechercher sur la ligne d’une nouvelle architecture. Le papier peint me semblait porter en lui les crimes mêmes de la première vague du machinisme, la camelote, le faste, le bluff, la tromperie.

Cette abstention, cette attitude héroïque, nous avaient conduits à l’emploi exclusif de tons unis, exécutés directement sur le mur à la colle ou à l’huile (plutôt à la colle qu’à l’huile pour une question de budget), et nous nous étions ainsi constamment mis dans les circonstances les plus difficiles du bâtiment.

Tout défaut du plan apparaissait crûment et tout défaut de construction sautait aux yeux. D’autre part, les petites fissurations inévitables de tassement, de dilatation ou de retrait du ciment, étaient contre nous, comme des accusateurs impitoyables. Or, dans la maison de ciment armé, la fissuration reste encore un problème entier.

Notre attitude ne fut pas sans récompense, puisque, pendant dix ans, cette discipline nous conduisit à ne pas trop mal construire et nous incita obstinément à bien construire.

Survint, par le jeu des hasards de l’existence, l’offre de «Salubra»: papier fort, en excellente fibre, recouvert d’une peinture à l’huile faite à la machine, dans une technique impeccable (produit constant), première application architecturale de la machine à la peinture du bâtiment.

Lavable, élastique et même calorifuge (ceci compte). «Salubra», pour finir en gaieté, tue les parasites; et ce n’est pas négligeable! Mon intérêt de constructeur étant éveillé, je déclarais toutefois formellement que je ne ferais jamais de tout ceci que des papiers unis. Or, il semblait que tout cela devait exister. Les gammes dans les collections sont nombreuses, peut-être suffisantes. J’y regardai de plus près. Les gammes n’étaient pas si suffisantes que cela; les tons étaient plus ou moins propres à l’architecture. Décidément, pour moi, le mur me semblait devoir mériter une polychromie plus juste.

Tout d’abord, j’éliminai la plupart des couleurs pigmentaires. Je retins «la gamme noble»; blanc, noir, outremer, bleu, les verts anglais, l’ocre jaune, la terre de Sienne naturelle, un vermillon, un carmin, le rouge anglais, la terre de Sienne brûlée. Et pour chacun de ces tons, je recherchai, du point de vue mural, les valeurs les plus efficaces. Pour chaque couleur, il existe (je l’ai déjà dit) quelques lieux d’intensité, où l’opulence est évidente.

Le pinceau ou la spatule à la main, je me cantonnai exclusivement à ce que je sentais, sans vouloir jamais m’affoler à l’idée que Mr Chevreuil, autrefois, avait créé,

à lui seul, plus de dix mille nuances! Ceci fait, j’avais 43 tons. Je pourrais en avoir davantage, certainement, mais je ne désire pas me disperser.

Quarante-trois tons, cela fait un cahier d’unis que l’on feuillette et qui vous offre des sensations successives souvent très contrastées, mais qui, au moment décisif du choix, vous mettent dans un état de fatigue, d’inquiétude, de tension nerveuse tout à fait déplorable. Pour choisir, il faut ressentir non pas successivement, mais synchroniquement. Pour choisir, il faut voir de quoi il s’agit et 1’œi1 doit être comme un outil agile au service d’un instinct profond.

Il faut lui faciliter la tâche, éliminer les fatigues stériles (efforts de mémoire). Il faut classer, étaler un choix. Il faut que l’œil voit! objectivement, réellement.

Il s’agissait donc de découvrir le moyen par lequel l’œil pourrait être commotionné, à même de juger, à même de comparer, de différencier, d’apprécier; le moyen par lequel la sensibilité si diverse des individus pourrait procéder à cette élection qui apporte comme un rassasiement, qui provoque une effusion. En vérité, en ce moment précis du choix, un destin s’accomplit.

J’ai donc renoncé à l’échantillonnage par cahiers de 43 tons reliés. J’ai pensé à créer diverses ambiances, dont chacune corresponde à des vertus spécifiques ou à des actions spécifiques de la couleur en même temps qu’à des manifestations fondamentales de sensibilité.

Des ambiances sereines ou gaies. Je trouve que l’architecture ne doit jamais être triste. Ces ambiances seront données par la répétition en trois bandes horizontales de trois valeurs différentes, d’un même ton fondamental: bleu, rose, jaune, gris ou vert. A cheval sur ces trois bandes, dont chacune réagira différemment déjà, viennent se poser deux fois quatorze autres tons. La planche que l’on a ainsi sous les yeux est désormais pleine de suggestions. C’est un clavier, et chacun de nous sera touché par tel ou tel accord.

Pour bien montrer l’importance que j’attache à ces ambiances qui ont pour but d’éviter que la polychromie ne tombe dans le domaine de la décoration de tissus de modes ou d’objets, et qui ont pour mission de nous maintenir dans le fait architectural, dans le fait mural, j’ai cru bon de les baptiser chacune d’un terme qui spécifie, qui dirige l’intention, qui manifeste l’action polychromique. J’ai baptisé ces planches «Espace», «Ciel», «Velours», «Sable», «Mur», «Paysage».

C’est très subjectif, j’en conviens, mais c’est plus qu’un simple moyen mnémotechnique.

Je pense qu’avec ces planches, une grande variété de solutions peuvent s’offrir spontanément. Si l’on se trouvait accablé par l’afflux des trente-et-une juxtapositions offertes par chaque planche, les deux lunettes qui accompagnent la collection permettent d’isoler soit deux tons sur les nuances de fond, soit trois tons; on pourra aussi, par superposition des deux lunettes, isoler un seul ton sur deux nuances de fond. Dès lors, le choix peut se préciser définitivement.

J’ai toutefois joint, à ces six planches fondamentales, trois autres planches baptisées «bigarrées». Il ne faut plus chercher ici ni ordre, ni intention, mais se contenter d’y trouver des rencontres arbitraires, des contiguïtés curieuses, aiguës, peut-être même scandaleuses.

Quittant l’architecture, on pourrait s’embarquer ici vers la tapisserie ou le tam-tam de l’affichage … Une fois n’est pas coutume! Tout peut être permis à qui sait choisir.

La discipline est une vertu qui vient tard. C’est une vertu individuelle qui se conquiert par un effort sur soi-même. Quant à moi, j’en voudrais terriblement à quiconque prétendrait, par une discipline qui lui est trop personnelle, à vouloir m’empêcher de faire des bêtises Chacun a droit à se tromper; la liberté ne constitue l’esclavage que des sots ou des indigents.

Ayant ainsi ouvert les écluses, je pouvais dès lors entrouvrir la porte du jardin des tentations et admettre certains éléments de pure fantaisie, certains cas particuliers de camouflage fragmentaire. J’ai établi quelques semis. Inspiration: ce que ferait un peintre qui tient un pinceau dans ses doigts, des points, des stries ou des treillis à échelle normale, à échelle de la peinture murale.

Ici, le danger est discutable. Car la rétine elle-même peut être trop sollicitée et vite fatiguée, et l’esprit aussi, et la recherche de l’originalité peut conduire à de graves mésaventures. D’ailleurs, l’établissement même de la collection a tranché au vif de la question. J’avais deux sortes de pointillés, des stries obliques, un treillis en losange. Au total cinq dessins (et de quelle simplicité!). Quarante-trois tons sur la machine à imprimer, cinq dessins à exploiter: la formule des combinaisons nous conduisait presque à l’infini!! Salubra a fabriqué une centaine de semis seulement, triés sur le volet. Eh bien, de tout cet infini à disposition, j’ai retenu … dix dessins! J’ai éliminé totalement les stries obliques, le treillis en losange. J’ai conservé les deux pointillés et me suis limité aux accords les plus calmes. Pour un coloriste bouillant, c’est beaucoup de sagesse! J’ai refermé précipitamment la porte du jardin des tentations»!

Pour donner à cette rapide étude sur la polychromie un but utile, je n’ai plus qu’à placer le lecteur entre deux attitudes extrêmes: monochromie totale ou polychromie multiple, celle-ci accentuée même par le jeu des semis. Un ami s’écriait en voyant cette collection en préparation: «<Ils> vont tous être empoisonnés; nous allons subir les pires effets de la polychromie!» Qui étaient ces «ils»? Ceux qui ne sont pas sages, ceux qui sont faibles de caractère, ceux qui ne résistent pas aux caresses dangereuses, ceux qui ne savent pas danser sur la corde tendue, etc., etc. J’ai répondu: «Je ne suis pas infirmier, ni sœur de charité, ni maître d’école, ni gendarme. Si le mauvais goût court les rues, eh bien, ce sera une étincelante occasion de le démasquer. Que chacun porte ses propres péchés! »

Je conclus en répétant cette vérité déjà rappelée de Fernand Léger: «L’homme a besoin de couleurs pour vivre, c’est un élément aussi nécessaire que l’eau et le feu.»

Dans le véritable bazar et dans l’incohérence du papier peint de nos jours, j’ai fait un choix guidé par les seules préoccupations architecturales. Je ne crois pas à la tapisserie, parce qu’avec de la tapisserie on peut faire indifféremment du Louis XIV du Turc ou du Primavera, et mentir à chaque heure de la journée. Je crois à un mur animé d’une couleur. Je le projette dans la symphonie architecturale avec la puissance même que lui confèrent ses dimensions et son proportionnement, en géométrie et en couleur. Les exemples cités au cours de cette étude montrent que des raisons raisonnables expliquent ce qui demeure entièrement attaché au domaine de l’architecture: créer pour notre satisfaction.

Créer des objets de satisfaction, n’est-ce pas la tâche même de l’architecte? Il y a bien des degrés dans la satisfaction. A chacun le degré qui lui convient et qui lui est propre et dont il est digne.