1924-1926 Almanach d'un Esprit Nouveau

Le pavillon de Le Corbusier et Pierre Jeanneret à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris

La Fondation Le Corbusier présente, à la Maison La Roche, l’exposition 1924-1926 Almanach d’un Esprit Nouveau — Le pavillon de Le Corbusier et Pierre Jeanneret à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris.

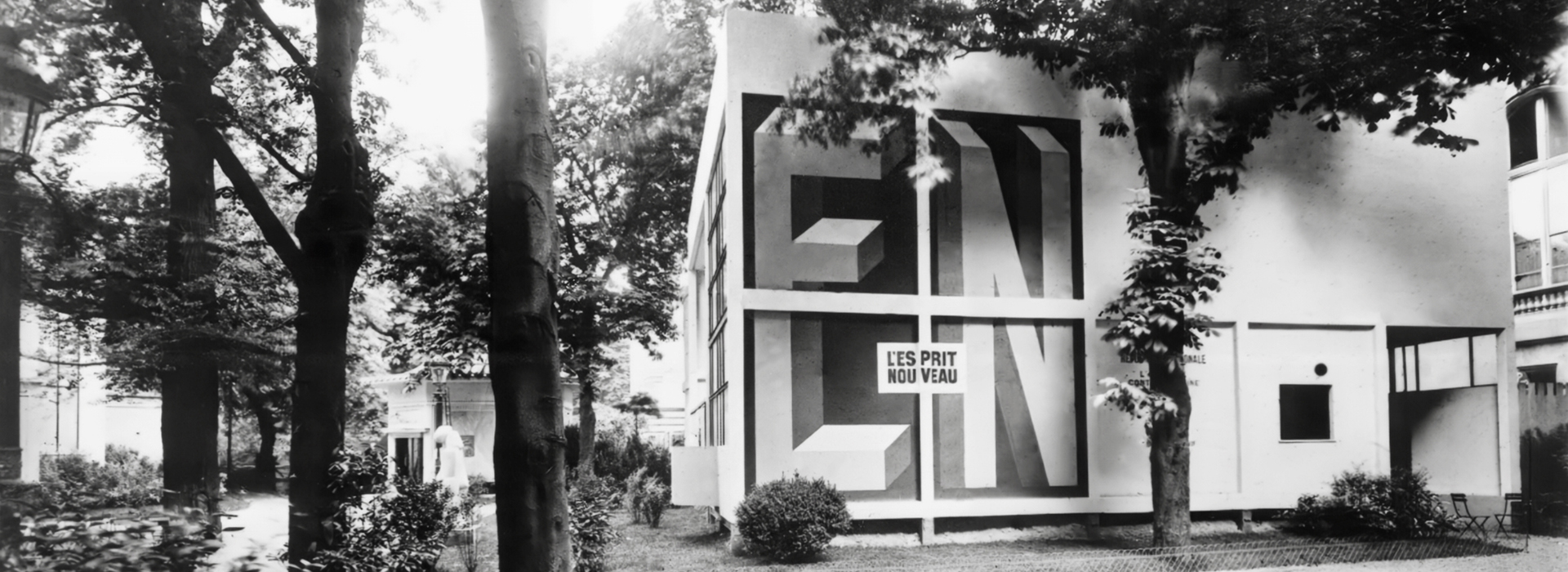

L’année 2025 célèbre le centenaire de l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes qui consacre, à Paris, le triomphe d’une modernité renommée « Art déco » depuis les années soixante. Comme en 1925, le pavillon puriste de la revue L’Esprit Nouveau, signé Le Corbusier et Pierre Jeanneret (1924 – 1925) y apparaît peu ou comme un objet singulier, marginalisé, voire incongru, alors qu’il fut le seul, au sein de cette manifestation, à engager une profonde réflexion sur l’organisation de la société contemporaine, véritable projet politique selon la noble acception première du terme.

Au sein d’une promenade architecturale dans la Maison La Roche, l’exposition 1924-1926 Almanach d’un Esprit Nouveau témoigne, en plusieurs stations, de toute l’ambition intellectuelle et artistique de ce jalon majeur de l’architecture moderne.

Grâce aux dessins originaux, photographies, publications, archives, meubles, objets et tableaux issus principalement de la Fondation Le Corbusier, l’exposition propose de redécouvrir cette réalisation clef méconnue de l’Œuvre de Le Corbusier, son ambition, son importance dans l’histoire de l’avant-garde du XXe siècle, sa diffusion et sa postérité.

Genèse d'un esprit nouveau

Depuis une quinzaine d’années, Le Corbusier pose les fondations d’un nouveau projet artistique et intellectuel qui selon ses propres termes, touche toutes « les formes de l’activité humaine ».

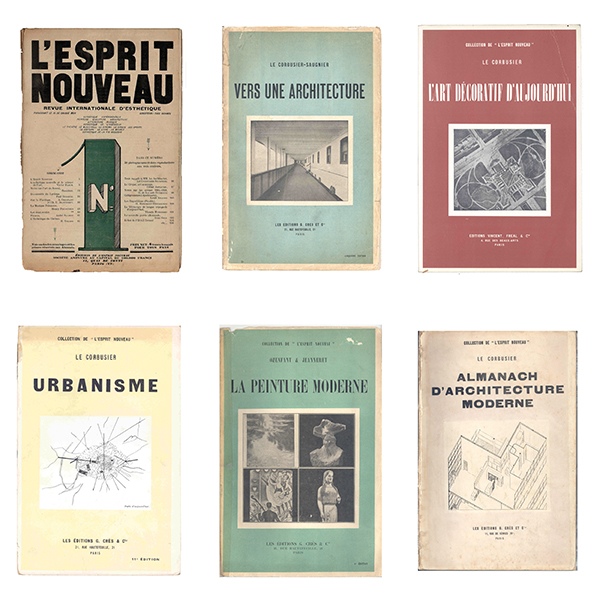

Dans la première moitié des années vingt, ce projet trouve un espace de diffusion dans la revue fondée avec le peintre Amédée Ozenfant et le poète Paul Dermée, L’Esprit Nouveau (1920-1925), dont il tire quatre ouvrages conçus comme autant d’étapes méthodologiques et théoriques de cette refondation : Vers une architecture (1923), L’Art Décoratif d’Aujourd’hui (1925), Urbanisme (1925), La Peinture moderne (1925).

Enfin en 1926, alors que la revue n’existe plus, il publie Almanach d’architecture moderne, qu’il présente comme le « Livre d’or » de son pavillon et dont il est le véritable manifeste rétroactif.

Depuis une quinzaine d’années, Le Corbusier pose les fondations d’un nouveau projet artistique et intellectuel qui selon ses propres termes, touche toutes « les formes de l’activité humaine ».

Dans la première moitié des années vingt, ce projet trouve un espace de diffusion dans la revue fondée avec le peintre Amédée Ozenfant et le poète Paul Dermée, L’Esprit Nouveau (1920-1925), dont il tire quatre ouvrages conçus comme autant d’étapes méthodologiques et théoriques de cette refondation : Vers une architecture (1923), L’Art Décoratif d’Aujourd’hui (1925), Urbanisme (1925), La Peinture moderne (1925).

Enfin en 1926, alors que la revue n’existe plus, il publie Almanach d’architecture moderne, qu’il présente comme le « Livre d’or » de son pavillon et dont il est le véritable manifeste rétroactif.

Le Pavillon de l'Esprit Nouveau

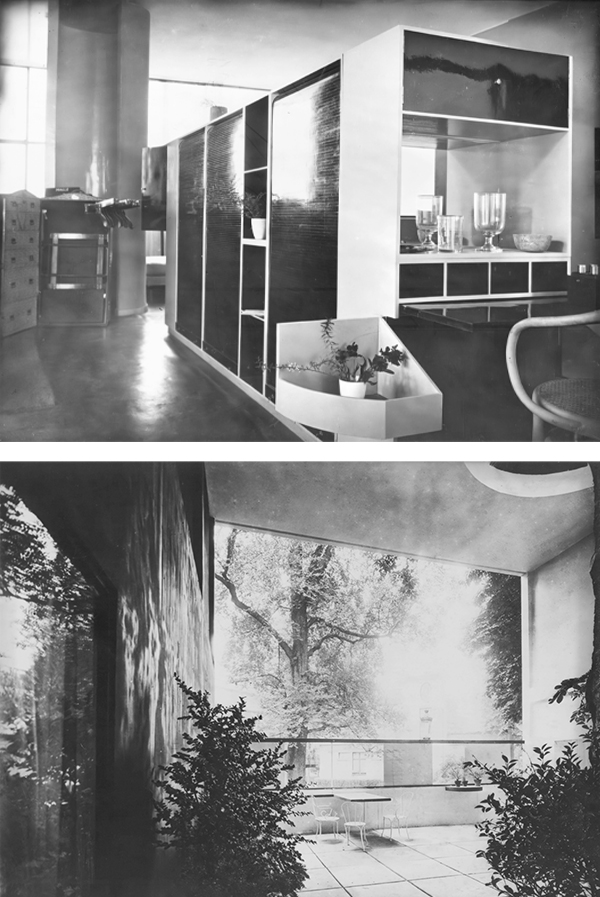

L’objet construit, un appartement type à échelle 1 d’un immeuble-villas, ses composantes — mobilier, objets, œuvres d’art, polychromie — et son annexe — espace dédié à un urbanisme réformateur — forment à cette époque une proposition sans équivalent en France, avant-gardiste à l’échelle internationale.

Parmi les quelques 150 pavillons provisoires édifiés pour l’exposition parisienne de 1925, il est le seul à proposer une réponse globale à la question de l’habitation d’un « homme moderne » aux besoins universels : de la ville à l’objet.

De plus, il contribue de manière exceptionnelle et durable à l’émergence d’une architecture moderne en France et à l’étranger, bien au-delà du foisonnant mais éphémère renouvellement des formes que proposent les tenants de l’« Art Déco ». Enfin, la proposition de Le Corbusier constitue une étape majeure dans son œuvre pluridisciplinaire.

Les commissaires de l'exposition

Bénédicte Gandini est architecte-historienne de la Fondation Le Corbusier. Diplômée de la Faculté d’Architecture du Politecnico de Milan, elle a obtenu un Master 2 en Histoire de l’Art à Paris 4. Entre 1998 et 2010, elle est chef de projet dans l’agence de P-A Gatier, ACMH. Comme architecte de la Fondation, elle est responsable de la conservation de l’Œuvre architecturale de Le Corbusier. En charge de la coordination de l’inscription de l’œuvre architecturale de Le Corbusier sur la Liste du patrimoine mondial, elle gère le Secrétariat de la Conférence permanente internationale de la Série transnationale inscrite en 2016. Elle est membre experte du comité scientifique international sur le Patrimoine du XXe siècle (ISC20C) d’ICOMOS.

Elise Koering est Maîtresse de conférences en Histoire et Cultures Architecturales à l’ENSA de Strasbourg , chercheure au sein de l’UMR 3400 Arche (Université de Strasbourg) et chercheure associée au LACTH (Lille). Après la réalisation d’une thèse intitulée Eileen Gray et Charlotte Perriand dans les années 1920 et la question de l’intérieur corbuséen. Essai d’analyse et de mise en perspective, et l’obtention de la bourse Jeunes Chercheurs de la Fondation Le Corbusier en 2010, l’un des volets de sa recherche porte sur l’œuvre de Le Corbusier avant la Seconde Guerre mondiale et sur l’intérieur moderne. Dans ce cadre, la construction théorique et appliquée de l’intérieur corbuséen constitue un objet premier de ses réflexions qu’elle publie régulièrement dans des revues scientifiques.

Gilles Ragot est Professeur émérite en Histoire de l’art contemporain de l’Université Bordeaux-Montaigne, ancien professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux. Il est l’auteur d’ouvrages sur l’architecture contemporaine dont plusieurs consacrés à Le Corbusier — Le Corbusier en France, avec Mathilde Dion (1987 et 1997) ; Le Corbusier à Firminy-Vert. Manifeste pour une ville moderne (2011) ; La Cité de refuge l’Armée du Salut avec Olivier Chadoin (2014). Il a été le principal rédacteur du dossier de candidature de l’œuvre architecturale de Le Corbusier sur la Liste du patrimoine mondial.

Bénédicte Gandini est architecte-historienne de la Fondation Le Corbusier. Diplômée de la Faculté d’Architecture du Politecnico de Milan, elle a obtenu un Master 2 en Histoire de l’Art à Paris 4. Entre 1998 et 2010, elle est chef de projet dans l’agence de P-A Gatier, ACMH. Comme architecte de la Fondation, elle est responsable de la conservation de l’Œuvre architecturale de Le Corbusier. En charge de la coordination de l’inscription de l’œuvre architecturale de Le Corbusier sur la Liste du patrimoine mondial, elle gère le Secrétariat de la Conférence permanente internationale de la Série transnationale inscrite en 2016. Elle est membre experte du comité scientifique international sur le Patrimoine du XXe siècle (ISC20C) d’ICOMOS.

Elise Koering est Maîtresse de conférences en Histoire et Cultures Architecturales à l’ENSA de Strasbourg , chercheure au sein de l’UMR 3400 Arche (Université de Strasbourg) et chercheure associée au LACTH (Lille). Après la réalisation d’une thèse intitulée Eileen Gray et Charlotte Perriand dans les années 1920 et la question de l’intérieur corbuséen. Essai d’analyse et de mise en perspective, et l’obtention de la bourse Jeunes Chercheurs de la Fondation Le Corbusier en 2010, l’un des volets de sa recherche porte sur l’œuvre de Le Corbusier avant la Seconde Guerre mondiale et sur l’intérieur moderne. Dans ce cadre, la construction théorique et appliquée de l’intérieur corbuséen constitue un objet premier de ses réflexions qu’elle publie régulièrement dans des revues scientifiques.

Gilles Ragot est Professeur émérite en Histoire de l’art contemporain de l’Université Bordeaux-Montaigne, ancien professeur à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Bordeaux. Il est l’auteur d’ouvrages sur l’architecture contemporaine dont plusieurs consacrés à Le Corbusier — Le Corbusier en France, avec Mathilde Dion (1987 et 1997) ; Le Corbusier à Firminy-Vert. Manifeste pour une ville moderne (2011) ; La Cité de refuge l’Armée du Salut avec Olivier Chadoin (2014). Il a été le principal rédacteur du dossier de candidature de l’œuvre architecturale de Le Corbusier sur la Liste du patrimoine mondial.